火を消す前に、火元を探す

ユーザーの行動心理から見えてくるプロダクト戦略

PRODUCT: enterprise workflow platform

ROLE: design strategist

TYPE: generative research | product strategy

METHODS: user interview | ethnographic observation | qualitative analysis

ROLE: design strategist

TYPE: generative research | product strategy

METHODS: user interview | ethnographic observation | qualitative analysis

はじめに:本編の読み方

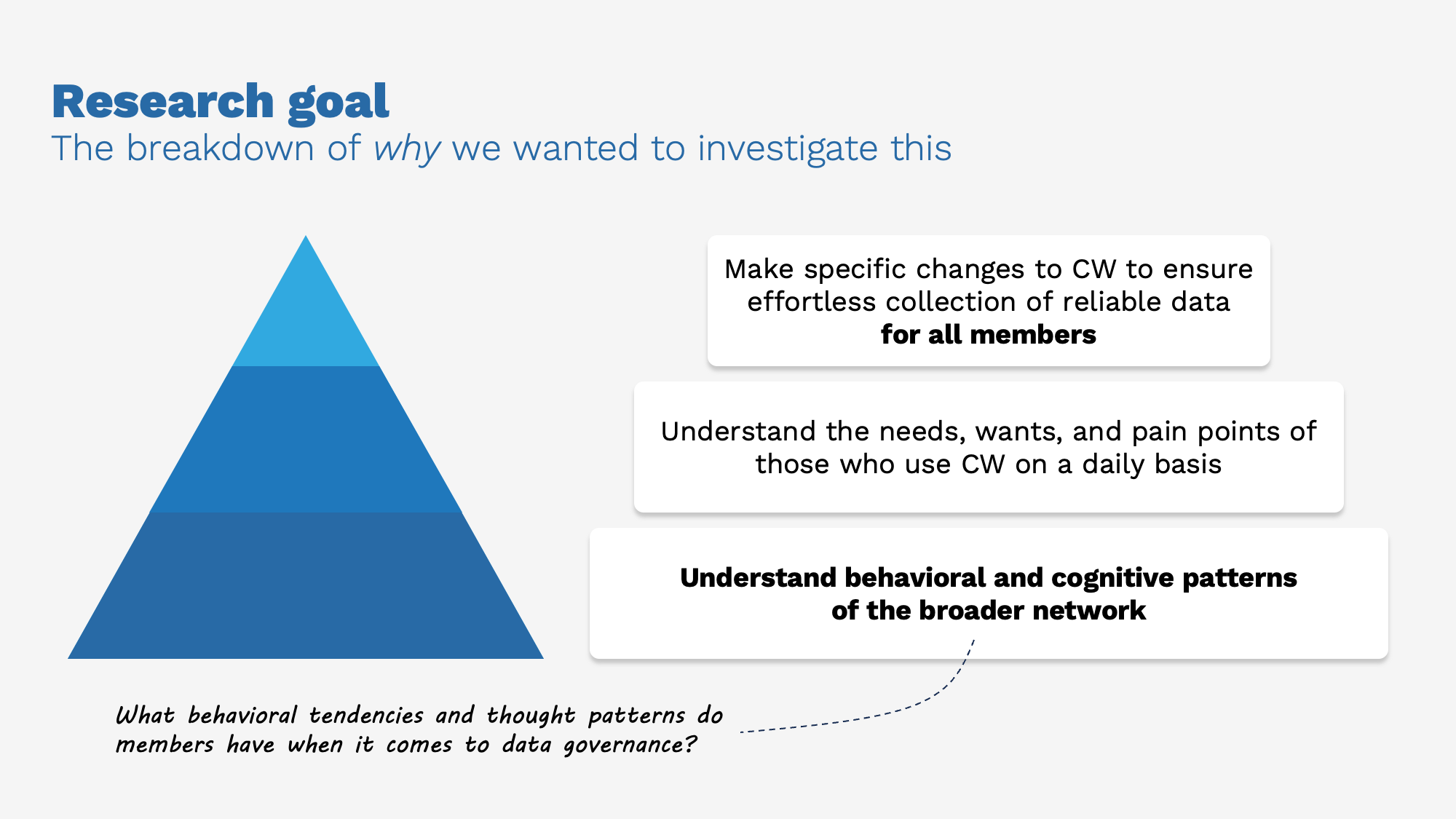

このプロジェクトは、就労支援を提供する非営利組織のネットワークで実施したものです。150以上の独立した団体が加盟しており、生活に課題を抱える人々へのサービス提供を記録し、その記録が組織のデータとして集約されるエンタープライズ向けプラットフォームが対象でした。

経営陣からの依頼は、プラットフォーム改善によるデータ品質の向上でした。

本稿は「どんな改善を実施したか」という話ではなく、「解決策を急がなかったことで何が見えてきたか」という話です。ここでは、結論(アイデア)そのものよりも、ユーザーの行動心理をどう判断材料に変えていくかというプロセスに焦点を当てています。

経営陣からの依頼は、プラットフォーム改善によるデータ品質の向上でした。

本稿は「どんな改善を実施したか」という話ではなく、「解決策を急がなかったことで何が見えてきたか」という話です。ここでは、結論(アイデア)そのものよりも、ユーザーの行動心理をどう判断材料に変えていくかというプロセスに焦点を当てています。

問いの立て方:解決策を急がない

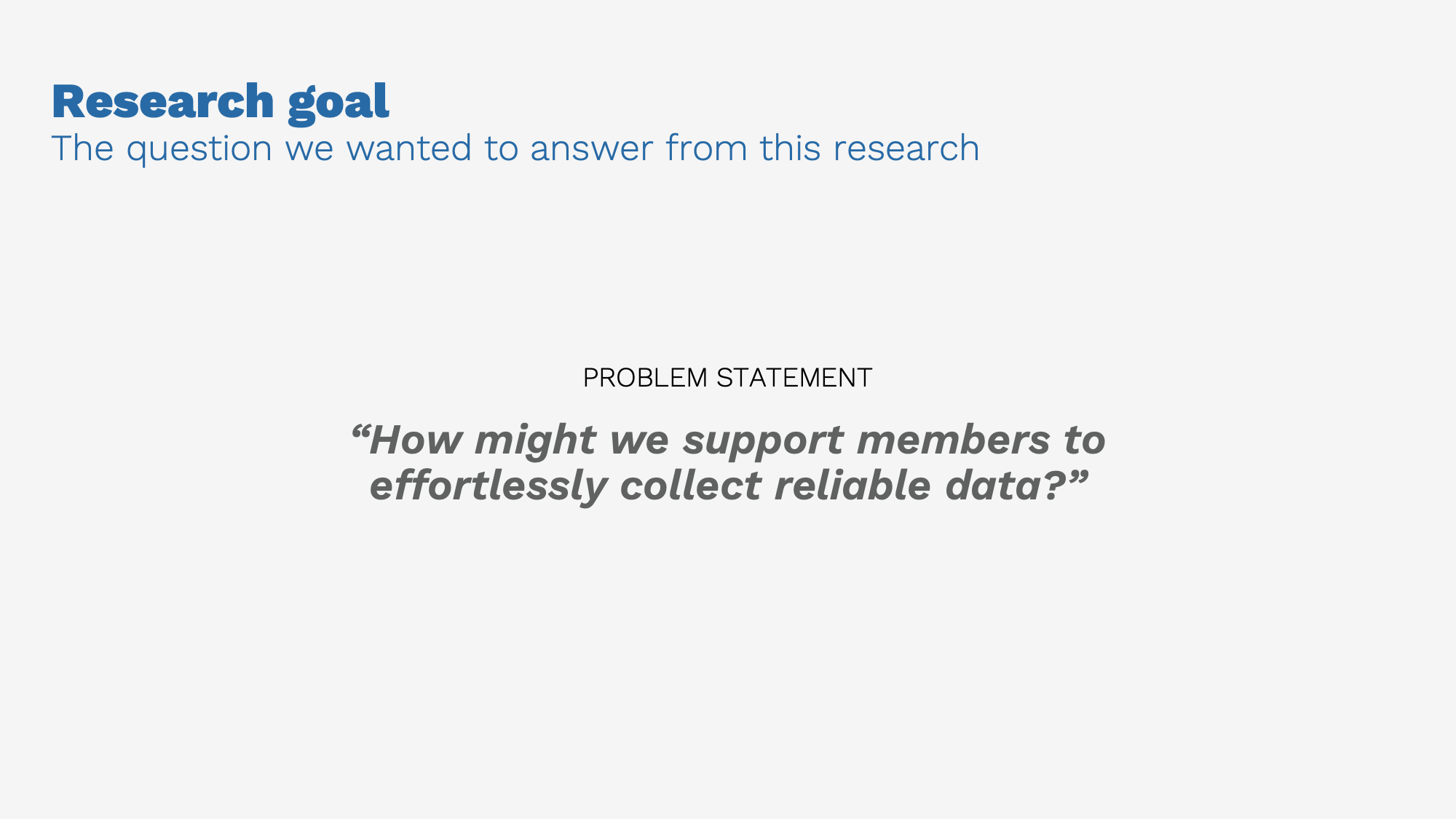

プロジェクトの目標は、データ品質の向上でした。

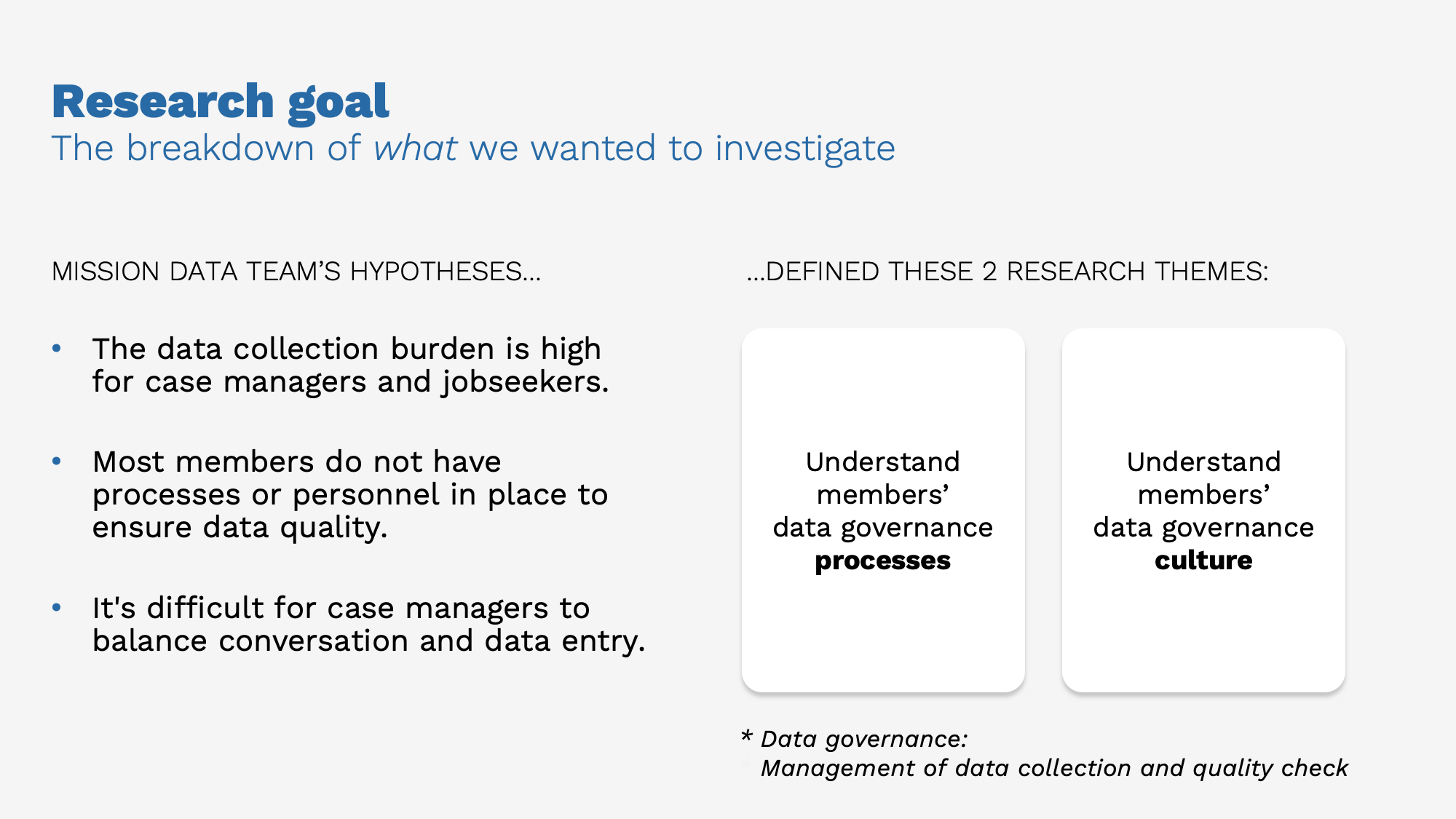

チームが持っていた仮説はシンプルなものでした:

チームが持っていた仮説はシンプルなものでした:

- プラットフォームの使い勝手が悪いために、正確なデータが入力されていない

- データ入力の必須項目を増やせば、データの質も向上する

実際、ユーザーからは使いにくさの声が寄せられていたし、データ品質にばらつきも見られました。

ただ、改善策を検討する前に、より根本的な問いから始める必要があると考えました。

なぜ、ユーザーは期待されるような形でデータを入力していないのか。

もちろん、「使いにくい」というユーザーの声は大切です。ただ、その指摘がそのまま最も効果的な解決策を示しているとは限りません。むしろ、なぜそう感じるのか、その背後にある行動パターンや思考プロセスを理解することで、最も負担のない解決策が見えてくると考えています。

複数の現場を訪問し、データの入力を担当する人、データを活用する人、システムを管理する人など、異なる立場の方に話を聞きました。実際のデータ入力作業を見せてもらったり、直近の入力プロセスを再現してもらいながら、ユーザーの評価ではなくユーザーの体験を聞く。そうすることで、表面的な不満だけでなく、その背後にあるメンタルモデル*が見えてくると考えたからです。

ただ、改善策を検討する前に、より根本的な問いから始める必要があると考えました。

なぜ、ユーザーは期待されるような形でデータを入力していないのか。

もちろん、「使いにくい」というユーザーの声は大切です。ただ、その指摘がそのまま最も効果的な解決策を示しているとは限りません。むしろ、なぜそう感じるのか、その背後にある行動パターンや思考プロセスを理解することで、最も負担のない解決策が見えてくると考えています。

複数の現場を訪問し、データの入力を担当する人、データを活用する人、システムを管理する人など、異なる立場の方に話を聞きました。実際のデータ入力作業を見せてもらったり、直近の入力プロセスを再現してもらいながら、ユーザーの評価ではなくユーザーの体験を聞く。そうすることで、表面的な不満だけでなく、その背後にあるメンタルモデル*が見えてくると考えたからです。

* メンタルモデルとは、ユーザーが物事をどう捉え、どう判断するかという思考の枠組みのこと。表明された意見そのものではなく、その意見に至るまでの認知パターンを指す。

見えてきたパターン:使い勝手ではなく、目的の見え方

複数の会話を重ねる中で、少し予想外のことが見えてきました。

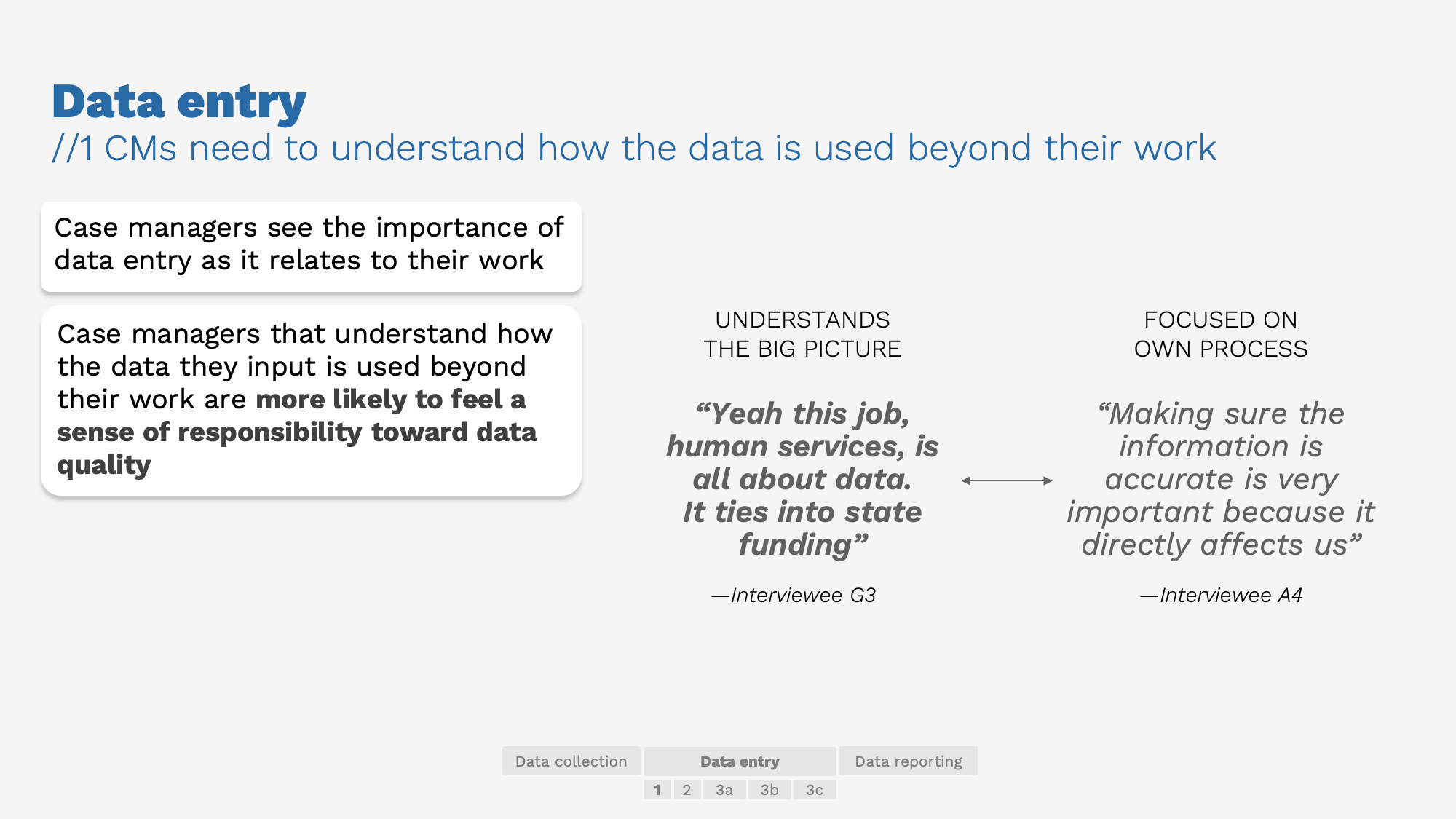

現場によって、ケースマネージャーは正確なデータの重要性を理解していました。記録作業そのものもほとんどが避けているわけではなく、むしろきちんとやろうとしていました。

ただ、何かがその意図を妨げている。

ケースマネージャーに最後のデータ入力の様子を再現してもらうと、フィールドによって入力の丁寧さが異なっていたのです。

なぜそれが重要かを理解しているフィールドには、時間をかけて丁寧に入力されていました。一方、なぜ必須なのかがわからないフィールドには、状況によって、とりあえず次に進むための形式的な文字列を入力していました。

ここで重要なのは、現場のスタッフはクライアントと直接向き合っているという点です。システム上の「必須項目」が、実際の対人関係においてどんな意味を持つかを、肌で知っている。

たとえば、初回面談時に収集を求められる収入状況や犯罪歴などの項目です。さまざまな事情を抱えるクライアントが、関係性ができる前にセンシティブな情報を開示することへの抵抗感を、ケースマネージャーは理解していました。信頼関係を損なうリスクを冒してまで、なぜ「今」この情報が必要なのかが見えない。だから、クライアントとの関係を優先し、仮の値を入力して先に進む判断をしていた。

一見すると「いい加減な入力」に見える行動にも、現場なりの合理的な理由があったのです。

あるケースマネージャーの言葉が印象に残っています。

現場によって、ケースマネージャーは正確なデータの重要性を理解していました。記録作業そのものもほとんどが避けているわけではなく、むしろきちんとやろうとしていました。

ただ、何かがその意図を妨げている。

ケースマネージャーに最後のデータ入力の様子を再現してもらうと、フィールドによって入力の丁寧さが異なっていたのです。

なぜそれが重要かを理解しているフィールドには、時間をかけて丁寧に入力されていました。一方、なぜ必須なのかがわからないフィールドには、状況によって、とりあえず次に進むための形式的な文字列を入力していました。

ここで重要なのは、現場のスタッフはクライアントと直接向き合っているという点です。システム上の「必須項目」が、実際の対人関係においてどんな意味を持つかを、肌で知っている。

たとえば、初回面談時に収集を求められる収入状況や犯罪歴などの項目です。さまざまな事情を抱えるクライアントが、関係性ができる前にセンシティブな情報を開示することへの抵抗感を、ケースマネージャーは理解していました。信頼関係を損なうリスクを冒してまで、なぜ「今」この情報が必要なのかが見えない。だから、クライアントとの関係を優先し、仮の値を入力して先に進む判断をしていた。

一見すると「いい加減な入力」に見える行動にも、現場なりの合理的な理由があったのです。

あるケースマネージャーの言葉が印象に残っています。

「でも、この項目が何のためにあるのか…誰が決めたのかもわからないし。

とりあえず何か入れて先に進む、ノルマみたいな感じで」

とりあえず何か入れて先に進む、ノルマみたいな感じで」

ノルマ。本来の仕事とは別に、とりあえず達成すべきもの。

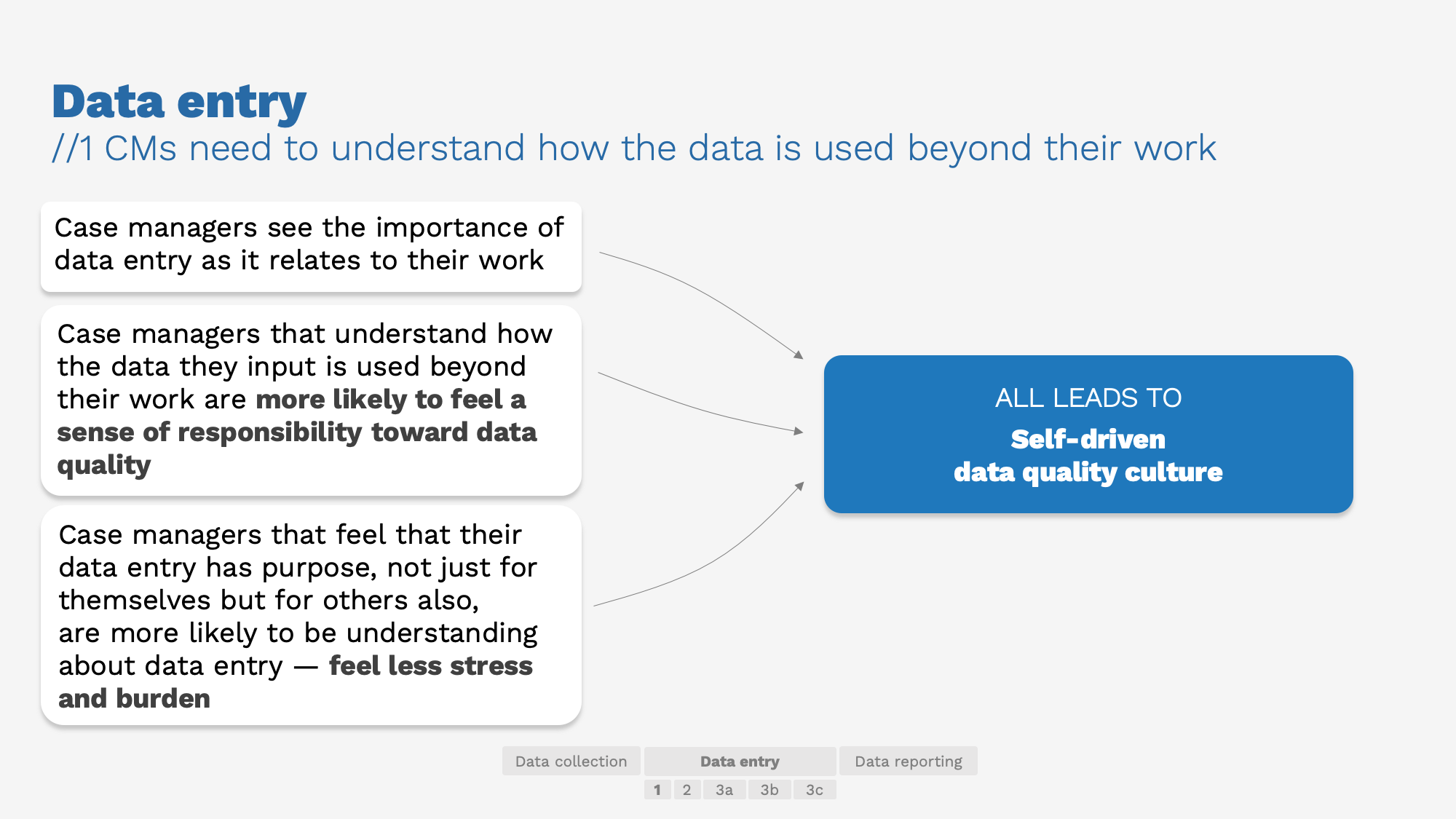

やる気がないわけではなかったのです。意図や目的が見えるとき、ユーザーは自然と丁寧な記録をしていた。それらが不明瞭な場合、記録は「とりあえず終わらせる作業」になっていた。

これは、スキルや意欲の問題ではなく、データに対する当事者意識の問題でした。

やる気がないわけではなかったのです。意図や目的が見えるとき、ユーザーは自然と丁寧な記録をしていた。それらが不明瞭な場合、記録は「とりあえず終わらせる作業」になっていた。

これは、スキルや意欲の問題ではなく、データに対する当事者意識の問題でした。

設計への示唆:プロダクト改善の先にあるもの

データに対する当事者意識。これが見えてきたとき、改善の方向性も変わりました。

データ品質を向上させたいとき、必須項目を増やしたり、入力形式を厳密に指定したりすることは、一見すると合理的なアプローチに見えます。でも、それがユーザーの負担を増やし、結果として形式的な入力を招くなら、目的を達成できません。

もちろん、プラットフォーム自体の改善は必要でした。使い勝手の問題や明らかな設計上の課題には対処しました。ただ、このプロジェクトで見えてきたのは、プロダクト改善と並行して、「なぜ」を共有する文化をつくることの重要性でした。

なぜこのフィールドが存在するのか。この記録が組織の成果、すなわち更なる助成金の獲得、ひいてはクライアント支援にどうつながるのか。そうした文脈が共有されると、ユーザーは「入力させられる」立場から「データを活かす」立場に変わります。必須項目の数やタイミングについても、現場の視点から改善提案が生まれるようになる。

ユーザーが「なぜ」を理解し、その「なぜ」を形作る過程に声を持てるとき、主体的に質の高い仕事を行うようになります。心理学でいう内発的動機づけ** が機能している状況です。

解決策を急がずに、ユーザーが普段どのように考え、どのように仕事を進めているかを理解すること。それが、このプロジェクトで見えてきたものでした。

データ品質を向上させたいとき、必須項目を増やしたり、入力形式を厳密に指定したりすることは、一見すると合理的なアプローチに見えます。でも、それがユーザーの負担を増やし、結果として形式的な入力を招くなら、目的を達成できません。

もちろん、プラットフォーム自体の改善は必要でした。使い勝手の問題や明らかな設計上の課題には対処しました。ただ、このプロジェクトで見えてきたのは、プロダクト改善と並行して、「なぜ」を共有する文化をつくることの重要性でした。

なぜこのフィールドが存在するのか。この記録が組織の成果、すなわち更なる助成金の獲得、ひいてはクライアント支援にどうつながるのか。そうした文脈が共有されると、ユーザーは「入力させられる」立場から「データを活かす」立場に変わります。必須項目の数やタイミングについても、現場の視点から改善提案が生まれるようになる。

ユーザーが「なぜ」を理解し、その「なぜ」を形作る過程に声を持てるとき、主体的に質の高い仕事を行うようになります。心理学でいう内発的動機づけ** が機能している状況です。

解決策を急がずに、ユーザーが普段どのように考え、どのように仕事を進めているかを理解すること。それが、このプロジェクトで見えてきたものでした。

** 内発的動機づけとは、報酬や罰則といった外的要因ではなく、行為そのものに意味や価値を感じることで生まれる動機のこと。「やらされている」ではなく「やりたい」という状態を指す。